|

20여 년을 감옥함께 삶을 살고서도

세상을 증오하지 않는 수 있는 힘이 어디서 나오는지........

놀랍기만합니다.

2006.6.8일, 그 분이 마지막 강의를 했답니다.

신영복 교수의 마지막 강의에 사용된 사전원고

전문

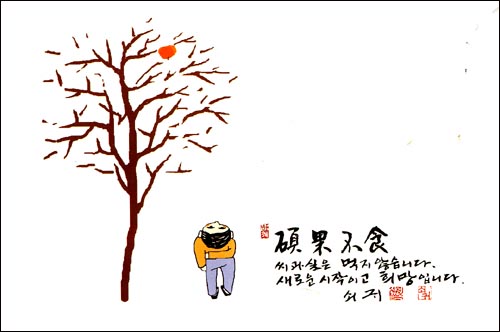

희망의 언어 석과불식(碩果不食)

곤경에 처한 사람에게 가장 절실한

언어가 바로 희망이라고 생각된다. 아마 그 다음이 인내일 것이다. 현재의 상황을 무작정 견디는 것이라고 한다면 희망은 견디기는 견디되 곤경의

건너편을 바라보는 것이다. 무작정 인내하기보다 희망을 잃지 않고 있는 경우가 훨씬 수월하다는 우리들의 일상적인 삶에서 수시로 확인된다. 절망이란

의미가 희망이 없다느 뜻이고 보면 어려움에 처한 사람에게 희망이란 참으로 소중한 것이 아닐 수 없다. 그러나 좀 더 생각해보면 희망도 희망

나름이라고 할 수 있다. 우리들이 갖고 있는 희망이 단지 소망이나 위안에 불과한 적도 적지 않기 때문이다. "겨울이 오면 봄도 멀지 않다"는

시구를 비롯하여 희망의 언어는 얼마든지 있다. 그러나 동서고금의 수많은 담론 중에서 내가 가장 아끼는 희망의 언어는 '석과불식'이다. 이 말은

'씨 과실은 먹지 않는다'는 뜻이다. 더욱 적극적인 의미로 해석하여 '씨 과실은

먹히지 않는다'는 뜻으로 읽기도 한다. 주역 박괘의 효사에 있는 구절이다. 씨 과실은 결코 먹히지 않는 법이며 씨 과실은

결코 사라지는 법이 없다. 이 말에서 나는 옛 사람의 지혜를 읽게 된다. 수많은 세월을 면면히 겪어오면서 터득한 옛사람들의 유장함을 떠올리게

된다.

나는 이 괘를 읽을 때마다 고향의 감나무를 생각한다. 장독대와 우물 옆에 서 있는 큰 감나무다. 무성한 낙엽을 죄다 떨구고

앙상한 가지로만 서 있는 초결울의 감나무는 들판의 전신주와 함께 겨울바람이 가장 먼저 달려드는 곳이기도 하다. 바야흐로 겨울의 입구에서 그

앙상한 가지로 서 있는 나무는 비극의 표성이며 절망의 상징이다. 그러나 그 앙상한 가지 끝에 달려 있는 빨간 감 한 개는 글자 그대로 희망이다.

그것은 먹는 것이거나 사라지는 것이 아니라 씨를 남기는 것이다. 나목의 가지 끝에서 빛나는 가장 크고 탐스런 씨 과실은 그것이 단 한 개에

불과하다 하더라도 희망이다. 그 속에 박혀있는 씨는 이듬해 봄에 새싹이 되어 땅을 밟고 일어서기 때문이다.

석과불식이 표상하는

이러한 정경이 더 없이 아름다운 것이 사실이다. 그러나 나는 희망의 언어를 이처럼 낭만적 그림으로 갖는다는 것이 과연 어떤 의미가 있는지 다시

생각하게 된다. 낭만은 흔히 또 하나의 환상이라는 의구심을 떨쳐버리기 어렵다. 곤경에서 갖는 우리들의 희망이 단지 소망이나 위안에 그치지 않기

위해서 우리는 어떤 의미로 이 정경을 읽어야 할 것인지 생각하지 않을 수 없다. 희망은 우리들 스스로가 키워내야 하는 것이기 때문이다. 밭을

일구고 씨를 심는 경작이 요구되기 때문이다. WTO, IMF, FTA 라는 일련의 힘겨운 상황에서 나는 모든 것을

빼앗기고 잇는 박(剝)괘를 연상한다. 이러한 상황에서 우리가 진정한 희망을 갖기 위해서 무엇을 해야 할 것인가. 환상이나 소망이 아닌 진정한

희망을 키워내기 위해서 무엇을 해야 할 것인가. 이것이 우리들에게 주어진 당면한 과제라고 생각된다.

나는 무엇보다 먼저 해야 할

일은 앙상하게 드러난 나무의 뼈대를 직시하는 일이라고 생각한다. 무성한 잎이 떨어지고 한파 속에 팔 벌리고 서있는 나목의 뼈대를 직시하는

일이라고 생각한다. 거품이 걷히고 난 후의 우리 경제의 모습을 직시하는 일이다. 비단 경제구조뿐만이 아니라 우리의 삶을 통틀어 돌이켜 보는

일이다. 그러한 역사를 살아온 우리들 스스로의자화상을 대면하는 일이다. 남의 돈을 빌려 살림을 꾸리고 자녀들을 내몰아 오로지 돈 벌어 오기만을

호령해 온 어른들의 모습이 우리의 자화상이 아니었는지 반성해야 할 것이다. 어떻게 하든 이 겨울을 넘기고 나면 다시 봄이 오겠지. 이것은 안이한

답습의 낡은 언어이며 결코 희망의 언어가 아니다. 희망은 새로운 땅에 싹트는 것이다. 그러므로 진정한 희망은 새로운 땅을 일구는 작업에서부터

시작돼야 할 것이다. 동토에 쟁기를 박아 넣는 견고한 의지에서부터 시작돼야 할 것이다. 더 이상 패배할 수 없는 천근의 땅에 씨앗을 심는

각오여야 하기 때문이다.

산지박괘의 다음 괘는 '지뢰복' 괘다. 다섯 개의 음효가 위로 쌓여 있고 제일 밑바닥에 한개의 양효가

싹트고 있는 모양이 복 괘의 형상이다. 글자 그대로 광복이다. 씨 과실 속에 있던 씨앗이 땅 속에서 싹 트는 모습이다. 우리 사회의 가능성을

키워내는 것 이것이 절망의 괘에서 희망을 읽는 진정한 독법이라고 생각한다. 우리는 앞으로 얼마나 많은 곤경을 견뎌야 할 지 모른다. 그럴수록

더욱 간절해지는 것이 희망의 언어다. 희망을 키워내는 실천의 방법이다.

| 꽃 피우기보다 씨 뿌리는 사람 되겠다” |

성공회대 퇴임하는 신영복

교수

대학은 자본에 종속되면 안 돼 |

|

|

|

이재명 기자

이재명 기자 |

|

“어디에

있든 꽃을 피우기보다 씨를 뿌리는 노력을 하겠습니다.”

〈감옥으로부터의 사색〉 〈나무야 나무야〉 등의 저서와 ‘신영복 글씨체’로 널리 알려진 성공회대 신영복(65)

대학원장이 8일 성공회대 성당에서 ‘마지막 강의’를 했다. 올 8월 정년퇴임을 앞두고 있기 때문이다. 1968년 통일혁명당 사건으로 20년을

복역한 신 교수는 출소한 이듬해인 89년부터 성공회대 사회과학부 교수로 강의해 왔다.

‘씨 과실은 먹지 않는다’는 주역의 ‘석과불식’을 주제로 열린 이날 공개강연에서 신 교수는 “우리 사회의 뿌리는

사람이며, 사람의 가치를 온전히 읽어내고 키워내는 것이 진정한 의미의 대학”이라며 “지난 17년간 그 뿌리를 키워내는 일에 기여할 수 있었던

것에 감사드린다”고 퇴임 소감을 밝혔다. 신 교수가 가장 아끼는 희망의 언어라고 소개한 ‘석과불식’은 겨우내 과실 속에 있던 씨앗이 봄이 되어

싹을 틔운다는 의미다. 대학에서 학생을 가르치는 일이 그에게는 ‘석과불식’이었던 셈이다.

신 교수는 20여년의 수감생활을 했으면서도 자신을 가둔 권력이나 폭력에 대한 분노를 보이지 않는다. 그는 “증오를

갖는 것은 증오의 대상을 올바르게 극복하지 못한 것”이라며 “역사의 격동기에는 반드시 일정한 숫자의 사람이 감옥을 채우게 되며 그 중에 내가

있었을 뿐”이라고 담담하게 말했다.

그러나 자본에 종속돼 가는 대학과 정치상황은 신 교수에게도 우려스런 일이었다. “사회의 변화가 대학에 반영되면서

가장 창조적인 담론의 산실이 돼야 할 대학이 자본의 요구에 밀리고 있습니다. 더 불행한 일은 대학이 이를 차단하기가 어려워 보인다는 점이에요.”

감옥 전 20년, 감옥에서 20년, 감옥 뒤 20년을 모두 ‘학교’에서 보냈다는 그는 정년퇴임 뒤에도 계속 학교에

남을 것으로 보인다. 김성수 성공회대 총장은 “신 교수는 성공회대에 영원히 남을 것”이라며, 석좌교수직을 제안했다.

글 이재명 기자 miso@hani.co.kr

사진 김태형 기자 xogud555@hani.co.kr

| |